- Weitere Angebote:

- Filme BauNetz TV

- Produktsuche

- Videoreihe ARCHlab (Porträts)

19.02.2025

Buchtipp: Von der Reichsrenommierkirche zum Geschichtsdenkmal

Der Berliner Dom und sein Wiederaufbau

Ein zeit- und architekturhistorisch hochinteressantes Kapitel der jüngeren Berliner Geschichte hat die Architektin und ehemalige Dombaumeisterin (2011–16) Charlotte Hopf mit ihrem kürzlich erschienenen Buch Der Berliner Dom. Sein Wiederaufbau durch Staat und Kirche im geteilten Deutschland bearbeitet. In diesem schildert sie die komplexe Wiederaufbaugeschichte des kriegszerstörten Doms als deutsch-deutsches Gemeinschaftswerk vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und im Kontext der städtebaulichen Veränderungen im Herzen der Hauptstadt der DDR. Pünktlich zum 120-jährigen Jubiläum der ehemals kaiserlichen Hofkirche und heutigen protestantischen Oberpfarr- und Domkirche bringt sie das bedeutende und umstrittene Geschichts- und Baudenkmal auf der Spreeinsel wieder ins Gespräch.

Als am 27. Februar 1905 der eklektizistische Neubau gegenüber dem Schloss mit Festgottesdienst und viel Prominenz geweiht wurde, stieß der groß dimensionierte, mit neobarockem Dekor überladene Kuppelbau anstelle des bescheidenen friderizianischen Vorgängerbaus bereits auf Ablehnung. Siebzehn Jahre zuvor hatte sich Kaiser Wilhelm II. bei der Auftragsvergabe für die neue Hofkapelle, dynastische Grablege und nationale Weihestätte über übliche Vergabeverfahren und Architektenschaft hinweggesetzt, als er den Historisten Julius Carl Raschdorff mit einem jahrzehntealten Entwurf zum Dombaumeister berief. Karl Schefflers beißende Kritik an der religiös aufgeladenen Machtdemonstration und Selbstinszenierung der Hohenzollernmonarchie als„Reichsrenommierkirche“, „Anthologie für Baugewerksschüler“, „Koloss“ und „Popanz“ bestimmte künftig das Geschmacksurteil.

Fernab aller Stil- und Kulturkritik zählt der Monumentalbau, der die Allianz von Thron und Altar seit der Reformation bis in die Details seines umfangreichen Bildprogramms hinein durchspielt und als Gegenstück zum Petersdom in Rom (!) entstand, zu den Hauptwerken der wilhelminischen Architektur um 1900. Der heute vereinfachte Bau – dessen mächtige Kuppel bei Luftangriffen 1944 einstürzte und der als notdürftig reparierter, rußgeschwärzter Torso die Nachkriegssilhouette der Ost-Berliner Mitte noch bis in die 1970er Jahre prägte – bildet mit seinen Brüchen, Überlagerungen und Fehlstellen ein vielschichtiges Dokument in der Denkmallandschaft der Hauptstadt.

Seit den 1990er Jahren dient er wieder als Kulisse für Staatsakte, öffentliche Trauer- und Gedenkfeiern. Neben zahlreichen Konzert- und Gottesdienstbesucher*innen zieht er jährlich Hunderttausende Tourist*innen aus aller Welt an. Sein Erhalt war jedoch in den Nachkriegsjahrzehnten ungewiss. Anfänglich bewahrten wohl in erster Linie die horrenden Abbruchkosten den Dom vor dem Schicksal des 1950 gesprengten und mittlerweile wiederaufgebauten Stadtschlosses direkt gegenüber.

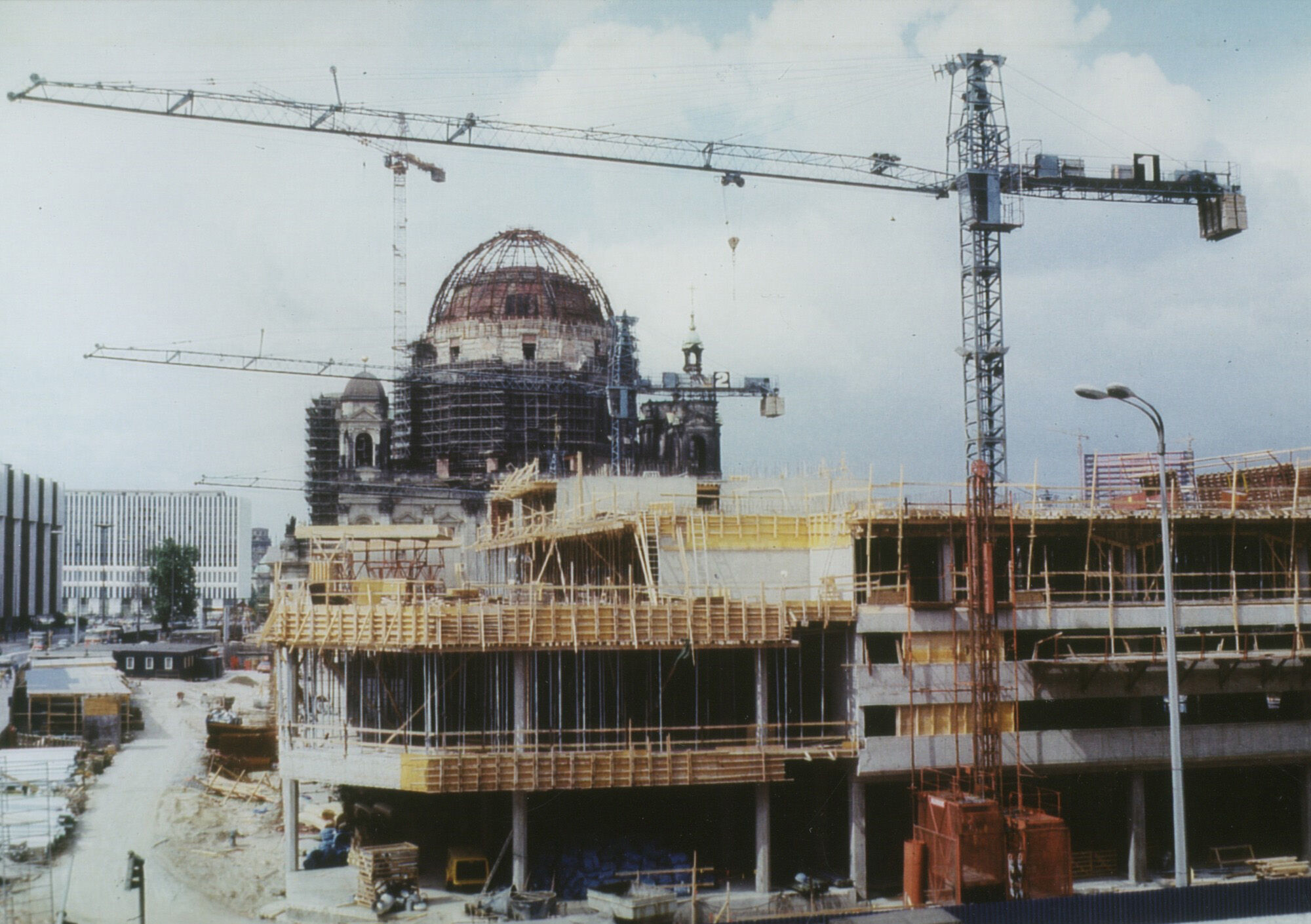

Das vorliegende Buch beleuchtet die ideengeschichtlichen Kontroversen über den Umgang mit dem schwierigen Bauerbe seit 1945. Es zeichnet die Entwicklungen nach, die dazu führten, dass die atheistische DDR schließlich dem – von der (westdeutschen!) Evangelischen Kirche in Deutschland EKD finanzierten – Wiederaufbau des Doms im Zentrum ihrer sozialistischen Hauptstadtplanung zustimmte. In drei großen Abschnitten und mit reichlich Bildmaterial illustriert, rekonstruiert Hopf das Baugeschehen und die planerischen Entwurfs- und Entscheidungsprozesse vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in der geteilten Stadt bis hin zu den Annäherungen und Allianzen, die schließlich in den 1970er Jahren den Wiederaufbau über die Systemgrenzen hinweg als deutsch-deutsches Projekt ermöglichten.

In den Nachkriegsjahrzehnten entstand infolge der DDR-Staatsgründung und später des Mauerbaus ein angespanntes Klima für die Kirche. Im Verbund mit der Theologischen Fakultät gelang der Domgemeinde die „Erhaltung durch Nutzung“, sodass die erst 1953 mit einer Notkuppel abgedeckte Ruine als Gotteshaus in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbar blieb. 1957 initiierte Hermann Henselmann, Chefarchitekt des Ost-Berliner Magistrats, erstmals einen Ideenwettbewerb, der eine vereinfachende, weitgehend entdekorierte Gebäudehülle mit deutlich reduzierter Kuppelhöhe vorgab.

Um 1970 führte ein gestärktes Selbstverständnis in der DDR auch zu einem wiedererwachten Interesse am preußischen Erbe als Teil der eigenen Geschichte. Zugleich verschob der neu entstandene städtebauliche Kontext mit zahlreichen sozialistischen Neubauten im Umfeld des Doms die Bedingungen zugunsten eines Wiederaufbaus. Die Fertigstellung des Fernsehturms 1969 machte der Diskussion über eine mögliche Höhendominanz der Domkuppel ein Ende und klärte das Machtverhältnis auf Größenebene ein für alle Mal. Der Wiederaufbau wurde schließlich 1972 auf oberster Ebene des DDR-Staatsapparats entschieden und avancierte zum offiziellen Prestigeobjekt von Staat, Kirche und Denkmalpflege.

Nach Bauphasen gegliedert und mit vielen planerischen und bautechnischen Details schildert Hopf den Wiederaufbau – kirchlicherseits unter Leitung des Dombaumeisters Rüdiger Hoth – ab 1976 bis zur offiziellen Wiedereinweihung der Predigtkirche im bereits vereinigten Deutschland 1993. Zudem gibt die Autorin einen Ausblick auf aktuelle und möglicherweise künftige Baumaßnahmen. Derzeit wird die Hohenzollerngruft im Sockelgeschoss, die mit fast hundert Särgen zu den großen dynastischen Grablegen Europas zählt, saniert und umgebaut.

In diesem Zusammenhang gerät das Fehlen der Denkmalskirche in den Fokus. Der halbrunde Anbau mit umlaufendem Kapellenkranz für die Prunksärge bildete den Gruftzugang und galt als Herzstück wilhelminischen Erinnerungs- und Herrscherkults. Vor Beginn des Wiederaufbaus wurde die Denkmalskirche 1975 auf Weisung der SED-Regierung abgerissen. Bis heute klafft die Fehlstelle an der Nordseite des Doms zur Museumsinsel hin und verlangt zunehmend dringlich nach einer Lösung.

Text: Ulrike Alber-Vorbeck

Der Berliner Dom. Sein Wiederaufbau durch Staat und Kirche im geteilten Deutschland

Charlotte Hopf

242 Seiten

Lukas Verlag, Berlin 2024

ISBN 978-3-86732-458-8

40 Euro

Zum Thema:

Charlotte Hopf stellt ihr Buch im Gespräch mit Katrin Lompscher (Herman-Henselmann-Stiftung) und Autor Matthias Grünzig am Mittwoch, 26. Februar 2025 um 18.30 Uhr im Sophie-Charlotte-Saal des Berliner Doms persönlich vor. Um Anmeldung unter info@hermann-henselmann-stiftung.de wird gebeten.

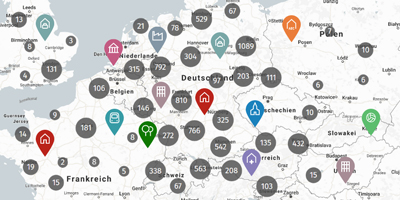

Dieses Objekt & Umgebung auf BauNetz-Maps anzeigen:

Kommentare:

Kommentar (1) lesen / Meldung kommentieren

Berliner Dom im Wiederaufbau. Von Osten, im Vordergrund das Palasthotel (Ferenc Kiss) im Bau, um 1980

Blick von den Schlossterrassen auf den Berliner Dom. Rechts der zerstörte Apothekenflügel des Schlosses, 27. März 1945

Durch einen Bombentreffer zerstörte Domkuppel, Juli 1944

Bauarbeiten zur Errichtung der Notkuppel, 1952

Bildergalerie ansehen: 10 Bilder