- Weitere Angebote:

- Filme BauNetz TV

- Produktsuche

- Videoreihe ARCHlab (Porträts)

09.04.2025

Am Fuß des Bettenhochhauses

Charité-Umbau in Berlin von heinlewischer

9

peter | 10.04.2025 21:45 Uhrder umgang...

... mit dem bestand überzeugt nicht, die vorredner haben völlig recht. ein gestalterisch starkes 70er-jahre-haus (mit meines erachtens denkmalwürdiger fassade) wurde zu einem dumpfen ungehobelten klotz mit nichtssagender stino-lochfassade umgemünzt. eine leider völlig uninteressante architektonische gestaltung ohne eigene meinung und identitätskraft, die man der stadt lieber erspart hätte.

8

Arcseyler | 10.04.2025 21:03 Uhrwww.

Beim Bettenhaus hätte eigentlich gereicht, statt der zusammenfassenden horizontalen Krone mit dem Schriftzug, die Vertikaltrakte oben unterschiedlich hoch zu vereinzeln. Der obere Abschluss entscheidet alles und hier auch noch die ganze Umgebung.

7

Arcseyler | 10.04.2025 20:53 Uhr.de

Es wurde einfach nicht geschafft das riesen Bettenhaus zu verräumlichen, was eigentlich auch eine riesen Chance ist. Im Konzert mit anderen Dominanten. Etwa zu einer Gruppe vertikaler Trakte. Statt dessen hat man die Handbremse gezogen im weißen Klein Klein. Erinnert an Poelzigs Kapitulation vor den Dimensionen.

6

Andrea Palladio | 10.04.2025 11:17 UhrSanierung

Obwohl man den Bestandsbau maximalst möglich vergammeln ließ, muss man klar konstatieren, dass der wenigstens noch gewisse gestalterische Qualitäten aufwies.

Die Sanierung ist steril, aseptisch, uninspiriert, konzeptlos - kurz: grausam schlechte Architektur. Freilich, im Inneren hilft die farbliche Auffrischung, aber von außen kann man nur von einem vollkommenen Desaster sprechen.

5

Sven Swora | 10.04.2025 10:11 UhrCharité

Mein Vater, Karl-Ernst-Swora, war 14 Jahre der Chef-Architekt der Charité (1976-90). Sein originales Bettenhochhaus nahm trotz seiner Dimensionen durch seine Materialität Bezug auf das historische Erscheinungsbild der Charité. Gemeinsam mit einem kompetenten Beraterteam von Ärzten wurden damals die Räumlichkeiten (z. B. Operationssäle) auf die medizinischen Erfordernisse zugeschnitten. Nach dem Umbau gab es auch hier starke Kritik an den neuen Gegebenheiten.

4

Kritiker | 10.04.2025 08:12 UhrHäßliche Allerweltssanierung - Komplett mißlungen

Den DDR-Bau hat man systematisch herunterkommen lassen, um dann die "notwendige" Totalsanierung zu forcieren. Schade, dabei hatte der Bau Tradition zum Standort und Potenzial, wie man an diversen Sanierungsbeispielen aus Frankreich und Belgien sieht. Den hätte man den richtig schmuck machen können statt so eine weiße abweisende Kiste, die schon nach Krankenhaus riecht beim hinsehen. Außerdem ist die Charité von Ziegeln dominiert, das hat man selbst in der DDR beachtet und die Gebäude, genauso wie das Bettenhochhaus mit solchen als verbindendes Element hinbekommen. Selbst das hat man bei der Sanierung nicht auf die Kette bekommen, so eine wichtige Institution wie die Charité auch angemessen zu repräsentieren in ihrem Charakter und den Bestand - auch Jüngeren - adäquat einzubinden. Erbärmlich, wie da die Gremien rangegangen sind. Aber das war an der grausigen Betthochhaus-Sanierung schon zu erahnen - dort war übrigens mal ein Ziegelsockel geplant, welcher dann aus Geiz weggestrichen wurde. Einfach traurig.

3

Moppelhuhn | 09.04.2025 21:40 UhrSchon den Umbau des Bettenhochhauses ...

... fand ich ziemlich mißlungen. Vor der Sanierung hatte es eine warme, erdige Farbe. Jetzt "erstrahlt" es in einem kalten, sterilen Weiß, das sich bei fast jeder Wetterlage irgendwie mit der Farbe des Himmels beißt (wie man gut auf den Bildern sehen kann). Es wirkt jetzt geisterhaft wie ein Leichentuch. Da ist es fast schade, daß es aufgrund der Luftreinhaltung nicht so schnell Patina ansetzen wird wie der "Altbau" ...

Und nun hat man auch den Rest des Gebäudes mit der Unfarbe Weiß verunstaltet. Warum nicht wenigstens Grau? Wenn man einzelne Elemente in einer anderen Farbe hält, etwa die Fenster farblich absetzt, nimmt ein warmes Grau gerne diese Farbe an, während ein Weiß jeden Versuch, sich farblich abzusetzen, im wahrsten Sinne des Wortes "eiskalt" überstrahlt ...

2

Genius_loci | 09.04.2025 18:11 UhrAdieu tristesse!

Gruseliger Altbau, selbst für DDR-Verhältnisse (Foto 4!).

Das konnte wirklich nur besser werden. Und die Transformation vom hässlichen Entlein zum weißen Schwan ist geglückt, vor allem innen. Dass dafür alles bis auf den Rohbau zurückgebaut werden musste, glaube ich gerne. Nun kann der Flachbau wieder vor dem großen Bruder bestehen.

1

Baumeister | 09.04.2025 16:10 UhrZum STERBEN schön

Zitat:"Die Fassaden wollen Eigenständigkeit und Zugehörigkeit gleichzeitig signalisieren....Die Lochfassade am Robert-Koch-Platz orientiert sich an den historischen Gebäuden ringsum."

Wer schreibt eigentlich solche Texte?

Mal hingehen und Phrasen hinterfragen!

Der trostlosen Gestaltung der neuen Architektur wird es voraussichtlich ergehen wie dem unsinnigen Vordach, mit dem für wenige Jahre der Eingang aufgehübscht wurde, bis es dem neuen Neuen weichen musste.

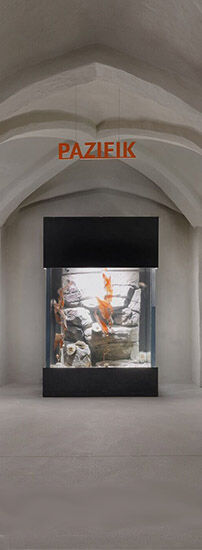

10

M. | 11.04.2025 11:03 Uhrgreetings from

the goodfathers of apparatemedizin

mise en scène de la

ice-queen of architekturfotografie

tl;dr